2018年,至少有15家商业航天公司共披露了至少17笔融资,过亿融资超6笔,融资总额预计在20亿以上。其中,有6家公司一年融资2次及以上,占融资企业的40%,第一梯队的商业航空创业公司估值已超30亿元。

2018年,至少有15家商业航天公司共披露了至少17笔融资,过亿融资超6笔,融资总额预计在20亿以上。其中,有6家公司一年融资2次及以上,占融资企业的40%,第一梯队的商业航空创业公司估值已超30亿元。

“2018年,创投圈并非只有寒冬,也有暖流。共享单车、无人货架、共享充电宝等从风口跌落,商业航天却成为资本新宠。 如果说那些跌下神坛的风口属于模式创新,过于轻浮,那么这位新宠却截然相反,它以“硬科技”为标签,步入设备端创新的高精尖赛道。自2014年我国军民融合进入新阶段以来,国内商业航天创业公司已经超过100 家,主要分布在火箭和卫星领域。 这一年他们热闹非凡,不少玩家迈出行业“第一步”。星际荣耀、零壹空间的亚轨道火箭分别成功发射;星河动力的65吨推力自研固体发动机成功试车;我国第一枚民营运载火箭“朱雀一号”在酒泉卫星发射中心发射升空…… 2018年,至少有15家商业航天公司共披露了至少17笔融资,过亿融资超6笔,融资总额预计在20亿以上。其中,有6家公司一年融资2次及以上,占融资企业的40%,第一梯队的商业航空创业公司估值已超30亿元。 在众多知名风险投资押注下的中国商业航天领域,能出现下一个SpaceX吗? 注:本文内容主要来自铅笔道记者采访和网络公开信息,论据难免偏颇,不存在刻意误导。

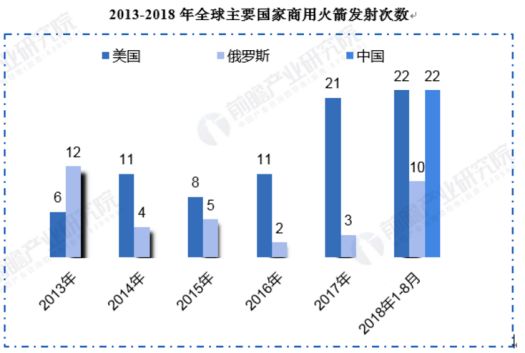

距公司成立不到1个月,星河动力火箭就在今年3月完成了2千万的天使融资。虽然预料到融资应该不难,但副总裁夏东坤还是对资本进入的速度感到惊讶。 星河动力火箭是一家自主研发低成本民用运载火箭的创业公司,今年2月成立,主要为客户提供质优价廉的太空快车服务。公司的远期愿景是对太空资源进行开发与利用。 被资本追着走的,不只是星河动力火箭。同领域玩家星际荣耀,在公司成立后的8个月内,完成了3轮融资。这一年,不仅玩家增多,行业融资总额也创新高。 为什么是在2018年?今年行业正处于爆发节点,亚轨道火箭、国内首枚入轨火箭发射,固体发动机成功试车等一系列成果使得商业航天取得突破性进展。据公开资料统计,今年国内商用火箭的发射数量达到22次,超过2017年全年火箭发射次数,与美国齐平。今年也被誉为“中国商业航天元年”。

上图来自前瞻经济学人。

从全球商业火箭发展历程来看,私营崛起已进入了行业发展的第三阶段。第一阶段是在20世纪60年代至80年代中后期,美欧主导商业发射市场。

第二阶段是在80年代末至21世纪初,美欧俄三足鼎立,中日印参与竞争。21世纪初至今则是民营崛起的第三阶段。航天商业化的概念兴起于第二阶段,在美国的引领下,一批新兴的航天创业公司相继成立,逐渐打破了此前人们对航天发展的刻板印象,并吸引了大批资本和人才关注。

根据美国联邦航空管理局的定义,商业航天是指以市场为主导,以盈利为目的,在市场规则下支配资金、技术、人才等生产要素的航天活动。目前主要包括火箭制造与发射、通感遥卫星制造与营运、飞船制造与运营,未来还将拓展亚轨道及近地轨道旅游、深空探测、空间站建造甚至地外资源开采等业务。

目标将人类送往火星的美国公司“SpaceX”,成立于2002年,是最负盛名的商业航天公司,其估值目前已超 200亿美元。国外商业航天公司的出现早于国内十多年成立,国内正式进入民营航天时在2014 年 11 月,国务院明确提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。

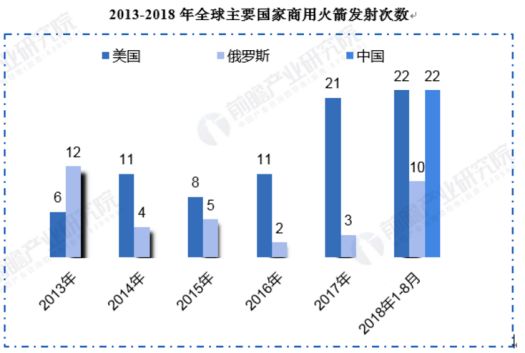

2015 年至2018年,我国的商业航天创业公司已超过 100 家,主要分布在火箭和卫星领域。下图是我国商业航天领域代表企业。

上图来自前瞻经济学人。

从全球商业火箭发展历程来看,私营崛起已进入了行业发展的第三阶段。第一阶段是在20世纪60年代至80年代中后期,美欧主导商业发射市场。

第二阶段是在80年代末至21世纪初,美欧俄三足鼎立,中日印参与竞争。21世纪初至今则是民营崛起的第三阶段。航天商业化的概念兴起于第二阶段,在美国的引领下,一批新兴的航天创业公司相继成立,逐渐打破了此前人们对航天发展的刻板印象,并吸引了大批资本和人才关注。

根据美国联邦航空管理局的定义,商业航天是指以市场为主导,以盈利为目的,在市场规则下支配资金、技术、人才等生产要素的航天活动。目前主要包括火箭制造与发射、通感遥卫星制造与营运、飞船制造与运营,未来还将拓展亚轨道及近地轨道旅游、深空探测、空间站建造甚至地外资源开采等业务。

目标将人类送往火星的美国公司“SpaceX”,成立于2002年,是最负盛名的商业航天公司,其估值目前已超 200亿美元。国外商业航天公司的出现早于国内十多年成立,国内正式进入民营航天时在2014 年 11 月,国务院明确提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。

2015 年至2018年,我国的商业航天创业公司已超过 100 家,主要分布在火箭和卫星领域。下图是我国商业航天领域代表企业。

表格信息是铅笔道从公开资料中整理

可以发现,在这17家国内民营航天公司中,在2015及之后成立的公司就达到11家,且多数在2018年获得VC投资,金额以亿为单位。据统计,2018年至少有15家商业航天公司共披露了至少17笔融资,过亿融资至少在6笔以上。今年融资总额或与2017年接近,据航天加工程技术研究院数据表明,2017年共有17家企业获得总额为21.6亿元人民币以上的投资。

铅笔道统计,2018年有6家公司在一年内融资2次及以上,占融资企业的40%。一年内融3轮的蓝箭航空、银河航天、千乘探索、星际荣耀,更是反映了这个行业正处于风口之中。经纬中国、险峰长青、顺为资本、华创资本、深创投、天奇阿米巴、元航资本、君联资本等知名风险投资机构纷纷涌入。

表格信息是铅笔道从公开资料中整理

可以发现,在这17家国内民营航天公司中,在2015及之后成立的公司就达到11家,且多数在2018年获得VC投资,金额以亿为单位。据统计,2018年至少有15家商业航天公司共披露了至少17笔融资,过亿融资至少在6笔以上。今年融资总额或与2017年接近,据航天加工程技术研究院数据表明,2017年共有17家企业获得总额为21.6亿元人民币以上的投资。

铅笔道统计,2018年有6家公司在一年内融资2次及以上,占融资企业的40%。一年内融3轮的蓝箭航空、银河航天、千乘探索、星际荣耀,更是反映了这个行业正处于风口之中。经纬中国、险峰长青、顺为资本、华创资本、深创投、天奇阿米巴、元航资本、君联资本等知名风险投资机构纷纷涌入。

8月融3轮的星际荣耀

从表格中这些代表公司的注资情况开看,大体有三种类型:国资、部分国资、民营。按目前我国的商业航空发展水平来看,还处于初级阶段,难以真正独立发展,还只是中国航天的“有益补充”。

“中国航天不稀罕、不方便做的,就是商业航空的生存土壤。就国家的航天土壤而言,商业航天难以颠覆中国航天在商业上和政治上的地位。”业内人士表示。

同时,我国的商业航天带有典型的“军转民”和“军民融合”的特点,大多数创业者和从业人员来自原国有企事业单位。此前,就有中国航天骨干张小平以百万年薪被蓝箭航天聘请,引发大众讨论。

在夏东坤看来,在这个赛道,不会像互联网行业那样,在赛道红火时一下子能涌入数百名玩家。“因为技术门槛的限制,且核心技术人员均来自体制。从同一个地方出来,各玩家的技术水平、人品性情与价值观都大体相似。”

夏东坤还发现了一个有趣现象:在北京,做火箭的公司都聚集在亦庄,做卫星的都在永丰。“因为做火箭的大多从中国运载火箭技术研究院出来,做卫星的都从中国空间技术研究院出来的,离员工发源地近。”

8月融3轮的星际荣耀

从表格中这些代表公司的注资情况开看,大体有三种类型:国资、部分国资、民营。按目前我国的商业航空发展水平来看,还处于初级阶段,难以真正独立发展,还只是中国航天的“有益补充”。

“中国航天不稀罕、不方便做的,就是商业航空的生存土壤。就国家的航天土壤而言,商业航天难以颠覆中国航天在商业上和政治上的地位。”业内人士表示。

同时,我国的商业航天带有典型的“军转民”和“军民融合”的特点,大多数创业者和从业人员来自原国有企事业单位。此前,就有中国航天骨干张小平以百万年薪被蓝箭航天聘请,引发大众讨论。

在夏东坤看来,在这个赛道,不会像互联网行业那样,在赛道红火时一下子能涌入数百名玩家。“因为技术门槛的限制,且核心技术人员均来自体制。从同一个地方出来,各玩家的技术水平、人品性情与价值观都大体相似。”

夏东坤还发现了一个有趣现象:在北京,做火箭的公司都聚集在亦庄,做卫星的都在永丰。“因为做火箭的大多从中国运载火箭技术研究院出来,做卫星的都从中国空间技术研究院出来的,离员工发源地近。”

资本逐利,无利不往。目前,在商业航天领域,创业投资热点均集中在火箭制造和卫星制造两方面。火箭制造包括运载火箭发动机和运载火箭研制,卫星主要在于微小卫星的研制。此外,通信、导航、遥感这些产业则较冷。 2018年6月美国发布的《2018卫星产业状况报告》显示,2017年全球航天产业总收入3480亿美元,其中全球卫星产业收入占79%,为2690亿美元,同比上升3.07%。其中,2017年全球卫星服务业实现收入1287亿美元,占全球卫星产业总收入的48%,是卫星产业的主导领域。 从数据来看,卫星产业盈利空间凸显,夏东坤认为,在蓬勃发展的市场下,保守估计未来10年内国内将有近3000颗卫星需要升空。不断增长的卫星发射需求,给民营火箭制造企业创造了潜力巨大的市场空间。 环顾当前民营火箭发射领域的玩家,还没有人成功发射入轨火箭,行业也未形成明显格局,各玩家正处于赛跑当中。按照当前的发展趋势,夏东坤预计,2021年左右将迎来入轨火箭的发射高峰。“2018年,中国航天发射仍以政府订单为主,在供不应求的情况下,市场需求呼吁着商业火箭新势力的出现。” 火箭发动机在航空技术发展中起着基础支撑和关键作用。考察历次科技革命和产业变革,硬科技不同于一般的模式创新,它为实体经济服务,可以促进实体经济升级和转型,如通信技术中的芯片。 夏东坤介绍,在目前广泛使用的化学火箭发动机中,以固态或液态为燃剂的火箭较为常用。在固液的形态中也有甲烷和煤油两类选择。一家公司选择什么样的燃剂就决定了一家公司的技术路径。该技术路径的选择将会影响企业打造可靠产品、攫取市场红利的速度和占据头部位置的机会与能力。 煤油、甲烷这两种推进剂在可重复使用火箭的技术方案上各有优劣。自1931年德国研制出人类第一台液氧甲烷发动机之后,各国均开展了甲烷发动机的研究。但截至目前,还未有一款使用甲烷发动机的火箭上空过。 类比交通工具,可将甲烷火箭和煤油火箭类比为汽油车和天然汽车。甲烷相比煤油燃烧积碳更少,重复使用后相对更易于清洗。但甲烷密度低,密度比冲性能比煤油低23%,使用在一级发动机上具有天然的性能劣势。为克服这一劣势,甲烷发动机的技术攻关难度更大、周期更长,投资回报有待检验。 目前,SpaceX猎鹰9液氧煤油火箭目前已成为全世界唯一一款真正实现了多次重复使用的运载火箭,有效解决了煤油的燃烧积碳和重复使用问题,将卫星发射成本大幅降至每公斤2300美元,达全世界最低。 反观国内,蓝箭航天、星际荣耀等公司走的都是甲烷路线,星河动力火箭是唯一一家使用煤油的火箭公司。“使用甲烷的发动机的研发速度较快,因此大部分企业选择甲烷有出于对融资需求的考虑。”夏东坤表示。 通过重复使用来降低成本是运载火箭发展的必然之路,但目前国内还没有重复使用的火箭。除此之外,“快”也成为航天领域一大特征。曾经以10年为单位的火箭事业,现已大大加速了发展步伐。如星河动力火箭在不到一年就完成了成立、融资、发动机研发和试验的过程。今年11月,星河动力公布了两款火箭发射计划,预计在三五年内进行发射。 在未来相当长一段时间内,国内卫星发射重点考虑的因素依次为火箭可靠性、发射价格以及运载能力,因此成本低廉的推进剂成为民营企业首要考虑的原则之一。目前,以起飞重量30吨、运载350公斤的卫星为例,发射成本已降至每公斤7.1万~8.6万元。 太空中的许多小行星分布着大量有价值的元素和矿物材料。在夏东坤的愿景中,未来银河动力火箭会先从开发太空资源开始,分阶段地实现人类环球太空的梦想。

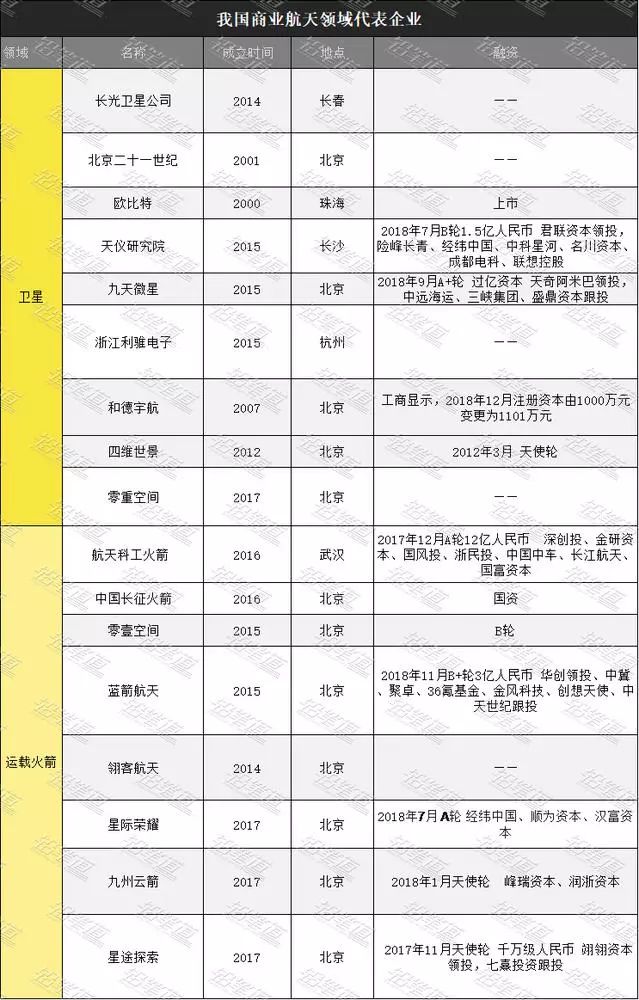

成立于2016年的天仪研究院,两年时间就已成功完成3次太空任务,将4颗微小卫星成功送入既定轨道。其专注于研制面向商业市场的航天系统与载荷,通过微小卫星为国内外的科学家、科研院所、企业和个人,提供短周期、低成本、一站式的空间科学实验和技术验证服务。 在天仪研究院CEO杨峰看来,“国家队的逻辑是集中资源办大事”。国家队无暇顾及的微小卫星发射,这也是民营火箭创业者的机会。零壹空间创始人舒畅持相同看法,他认为500公斤以下卫星的发射,需要依靠商业化、市场化的民营企业。 从发射的卫星数据表明,我国在2017年发射的商业卫星数量总计只有8颗。进入2018年以后,随着政策放宽,军民融合的不断发展,我国商业卫星发射也取得了较大的进步。从最近公布的卫星发射计划来看,我国卫星发射数量快速增长。

图为2018中国卫星公布的卫星计划。

传统行业的破局者往往是门外人。在通信卫星领域的银河航天成立于2016年,CEO徐鸣曾是猎豹移动的CEO。在他看来,航天文化要与互联网文化充分融合,形成航天互联网思维和文化。

小米的破局方式给了徐鸣思路,“小米是一个信息的载体,用横向、平台的方式,把原来那些数据化的信息,用一个统一的方式‘装’在一起,通过手机、通过终端屏幕完成信息对用户的到达,抓住等各种智能终端,小米的目的是黏住用户获取信息的入口。”他认为自己今天要做的事情也是如此 。

如今,SpaceX已经不满足于物资运送、卫星运输等任务,并正在为更大的目标做准备——载人航天,且相关进程已经到了最后测试阶段。相比之下,我国的民营航天事业还处于起步阶段。

从总体上看,虽然商业航天蓬勃发展,但也存在一些问题和不足。一方面,商业公司在项目选择上,对于项目目标、项目具体功能存在趋同现象。新成立的商业公司对国家有关规定不清楚;有些公司甚至在没有完全取得国家许可的情况下就开始运作,存在安全隐患。

另一方面,商业航天公司的这些创业者和从业人员大多来自企事业单位,尚未积累深厚的商业运营经验,对企业商业模式认识也不清晰。现阶段,商业航天公司只能在中国航天领域扮演配角的角色,如何成长为实力较强的航天企业,考验着创始人的视野和决心。

从投资领域上看,元航资本张志勇认为,目前商业航天领域普遍存在竞争不充分的情况,还有着大量的投资机会,适合VC持续加大投资布局。但他预言,在两三年之内,商业航天领域特别是航天器制造领域的早期投资窗口将逐渐关闭。

首先是人才资源有限;其次资本助推不可缺,因为商业航天前期投入大、回报周期长;再者资本壁垒效应明显,资本投入形成的壁垒效应后,后来投资者的投资效率和作用会明显降低而风险会大大增加。

由于航天器研制领域本身特点,不可能容纳太多的玩家。随着商业模式的逐步清晰,商业航天领域的竞争格局会较快定型。他表示,“这一切将会在两三年间发生,从而导致这一领域风险投资的机会也会逐步减少。”

图为2018中国卫星公布的卫星计划。

传统行业的破局者往往是门外人。在通信卫星领域的银河航天成立于2016年,CEO徐鸣曾是猎豹移动的CEO。在他看来,航天文化要与互联网文化充分融合,形成航天互联网思维和文化。

小米的破局方式给了徐鸣思路,“小米是一个信息的载体,用横向、平台的方式,把原来那些数据化的信息,用一个统一的方式‘装’在一起,通过手机、通过终端屏幕完成信息对用户的到达,抓住等各种智能终端,小米的目的是黏住用户获取信息的入口。”他认为自己今天要做的事情也是如此 。

如今,SpaceX已经不满足于物资运送、卫星运输等任务,并正在为更大的目标做准备——载人航天,且相关进程已经到了最后测试阶段。相比之下,我国的民营航天事业还处于起步阶段。

从总体上看,虽然商业航天蓬勃发展,但也存在一些问题和不足。一方面,商业公司在项目选择上,对于项目目标、项目具体功能存在趋同现象。新成立的商业公司对国家有关规定不清楚;有些公司甚至在没有完全取得国家许可的情况下就开始运作,存在安全隐患。

另一方面,商业航天公司的这些创业者和从业人员大多来自企事业单位,尚未积累深厚的商业运营经验,对企业商业模式认识也不清晰。现阶段,商业航天公司只能在中国航天领域扮演配角的角色,如何成长为实力较强的航天企业,考验着创始人的视野和决心。

从投资领域上看,元航资本张志勇认为,目前商业航天领域普遍存在竞争不充分的情况,还有着大量的投资机会,适合VC持续加大投资布局。但他预言,在两三年之内,商业航天领域特别是航天器制造领域的早期投资窗口将逐渐关闭。

首先是人才资源有限;其次资本助推不可缺,因为商业航天前期投入大、回报周期长;再者资本壁垒效应明显,资本投入形成的壁垒效应后,后来投资者的投资效率和作用会明显降低而风险会大大增加。

由于航天器研制领域本身特点,不可能容纳太多的玩家。随着商业模式的逐步清晰,商业航天领域的竞争格局会较快定型。他表示,“这一切将会在两三年间发生,从而导致这一领域风险投资的机会也会逐步减少。”

【本文为合作媒体授权投资界转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(editor@zero2ipo.com.cn)】

客服热线:

客服热线: